電影版權及其價值評估的概念與相關理論概述

在閱讀此文之前,麻煩您點擊一下“關注”,既方便您進行討論和分享,又能給您帶來不一樣的參與感,感謝您的支持。

著作權也可以稱作復制權,最早被稱為 copyright,是指作者、著作權人依據法律法規對其作品享有的權利。

我國《著作權法》中規定著作權分為人身權和財產權。著作權的主體是作者和其他依法享有著作權的公民、法人及其他組織。

著作權作為知識產權的一部分,知識產權所具備的專有性、地域性、時間性等特征,著作權同樣擁有。

專有性指法律賦予著作權人的能夠獨占其知識產權的權利。地域性指著作權想要受到法律保護,只能在授權國境內使用。

時間性指著作權雖然受法律保護,但受保護期限是有限制的,并不是可以被法律永久保護。

作品是著作權的保護對象,可以劃分成很多種類型,如文字作品、美術作品等等其中也包括了電影作品。

電影版權,又稱電影著作權,電影版權是指電影作品的個人作者或者公司憑借其制片人身份所依法享有的人身權和財產權。

其中包括發表權、署名權、修改權、保護作品完整權這四項人身權利,和包括復制權、發行權、出租權、展覽權、表演權、放映權、廣播權、攝制權、信息網絡傳播權、改編權、匯編權、翻譯權和其他應當由版權人享有的權利在內的十三項財產權利,總共十七項權利。

結合電影行業的運營模式來看,電影作品在上映前,通過各大視頻網站播放預告和花絮的形式進行宣傳,這就涉及到網絡信息傳播權;

電影作品上映時一般通過影院與消費者產生聯系,影院通過播放電影給消費者提供觀看的渠道,這一環節涉及到的權利主要是放映權。

而且隨著電影的海外傳播,國內電影可以進入國外市場向國際進軍,這就涉及到電影的翻譯權等。

另外,現在也有利用電影片段進行二次視頻創造的例子,如嘩哩嘩哩視頻網站上常見的影視解說、混剪和盤點類視頻,這涉及到電影的改編權、攝制權等。

——【·電影版權價值評估的相關理論·】——

電影版權價值評估,指的是評估人員以相關法律為依托,對電影版權所具有的價值進行估算并發表專業意見的過程。電影版權價值,主要受到以下理論的影響:

消費者的消費行為會受到知名品牌的刺激,因此同等水平下消費者更傾向于購買高知名度的的產品。

品牌因此具有了價值,形成品牌效應。在電影行業,品牌的影響力同樣不容小覷。

由于這些電影品牌之前所制作的電影品質高、能獲得觀眾廣泛認可,因此人們在選擇影片進行消費時,會對這些品牌電影產生好的心理預期,而對沒有形成品牌效應的電影持觀望態度。

口碑效應是指一些優秀產品在剛問世的時候并沒有獲得較高關注度,但隨著時間的推移,消費過的用戶自發對該產品進行宣傳,從而使得促進該產品走紅的現象。

口碑效應帶來的影響力不容忽視,以“黑馬電影”為例,無一不是在上映前不被看好。

但隨著大家有口皆碑的宣傳,最終獲得出人意料的票房成績。在當今時代,互聯網成為人們進行口碑傳播的最常見場所,各類新型軟件如豆瓣、微博的出現也為消費者提供了交流的平臺。

人們在這些軟件上可以互相交流對影片的看法,做出的評價也都公開可見,這些評論也會影響到其他人的消費與否和消費對象。

而影片投資方、制片方以及各院線同樣會在他們的制作、宣發以及排片工作中,考慮這些消費者提供的反饋。

沉錨效應,是指人們在決定某件事時往往會受到第一印象的影響,人們后續的決策會在該基礎上進行調整,但最終所做的判斷往往還是會偏向第一印象或信息的一種判斷偏差現象。

沉錨效應作為一種心理現象十分普遍,沉錨效應在生活中處處可見,例如現實生活中,許多商家喜歡先對商品開一個“天價”。

隨后會打一個折扣,許多消費者便會在商家的引導下購買該商品,并認為該商品物超所值,這就是商家在銷售過程中運用了沉錨效應。在電影領域,沉錨效應的影響力也同樣不容小覷。

仍未觀看過該電影的觀眾便會對影片產生一個難以撼動的初始印象,進而影響消費者的消費選擇。

不同于沉錨效應,說服效應是指消費者的消費態度能夠在面臨說服性信息時發生改變。

對電影行業而言,由于人們生活習慣在時代的變遷中發生了巨大變化,社交媒體在現代人生活中占據了越來越多的時間。

消費者的消費行為也越來越容易受到社交媒體上的他人的影響,可能由原本的不打算消費改為進行消費,或者是本來打算觀看這部電影轉為觀看另一部電影。

另外,各類社交媒體上的“大 V”擁有更多的粉絲基礎,他們的消費意見更大程度的對群眾的消費行為進行影響。

消費者在購買某件商品后,內心會獲得不同程度的滿足感,這種滿足感被稱作效應。

消費者對商品的不同態度,決定了這件商品是否具有效用以及效用的大小,如果商品能夠在激起消費者的購買欲望的同時,滿足消費者的欲望,那么這件商品就可以被稱作是有效的。

效用價值論認為人的主觀感受帶來商品的價值,心理上感覺越滿足商品的價值就越高,主觀性很強。

不同的文化產品能夠滿足人們不同層面的精神需求,而電影作為文化產業中不可或缺的一部分,自然也能滿足人們的情感需求,使人身心愉悅,因此電影也具有效用價值。

針對不同的商品或商品組合,消費者會存在不同的喜愛程度,這就被稱為消費者偏好。

這一理論認為,消費者會在潛意識的作用下按照個人喜好對商品或商品組合進行排序,并且消費量和消費者偏好之間呈現出明顯的正相關關系。

因此在其他因素不變的情況下,消費者會傾向于購買偏好程度高的商品或商品組合,從而使該商品或商品組合銷量增加。

在電影行業中,不同消費者對電影類型、劇情以及演員、特效水平等都有自己的偏好,這被稱為影視作品消費偏好。

根據理性經濟人假設,對消費者的偏好一詞排序,能夠根據消費者的偏好判斷產品和服務的優劣。

但對電影行業而言,理性經濟人假設卻常常無法應驗,因為電影行業的特殊性,影片的質量和票房收入并不完全是正相關關系。

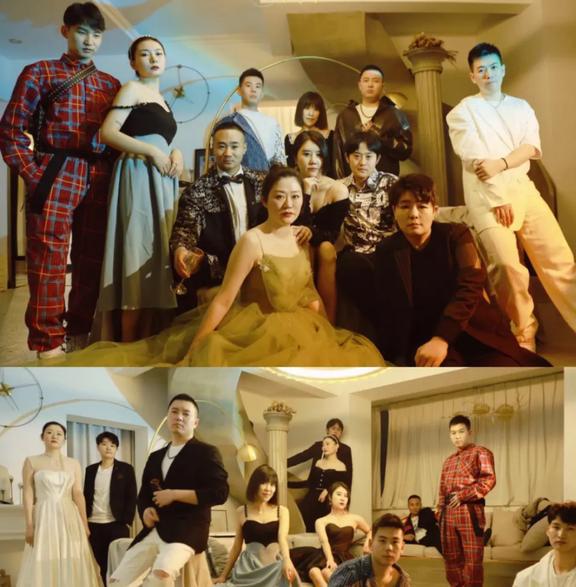

例如《小時代》系列電影,在各大評分軟件上的平均分數只有4 點幾分,已經成為爛片的代名詞,但平均票房卻能超過 4 億,其中明星效應和影響力對票房的成功起到促進作用:

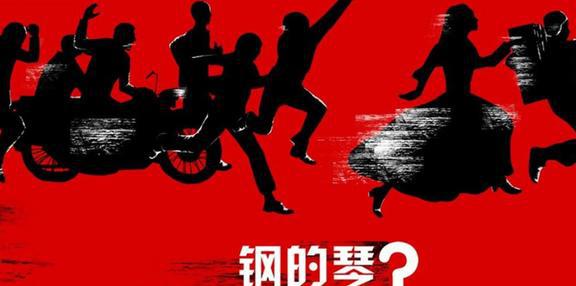

而 2011 年上映的電影《鋼的琴》由眾多老戲骨傾情出演,豆瓣評分高達 8.3 分,超過了 90%以上的喜劇片,更獲得了諸多國內外知名大獎如:金馬獎、東京電影節等多項大獎提名。

然而這樣一部口碑極佳電影面世后最終票房卻只有 662 萬,這與該電影澀的難懂的劇情、較低娛樂的性不無關系。

這說明了,不同的消費者在消費方面的偏好總是千差萬別,因此他們往往會具有不同的消費行為,電影版權價值受市場喜愛度影響較大。

電影對消費者需求的滿足體現在心理層面上,而不同喜好的消費者會通過觀看不同類型的電影來滿足自身精神需求。

消費者對電影作品的討論度和口碑評價是衡量消費者對電影喜愛程度的重要指標。

一部電影在社交平臺上討論的越激烈,反饋越積極,就說明這部電影作品越受到觀眾喜愛,影片因此獲得了很高的價值。

如果電影作品是大制作、名導演、大牌明星,只要能夠在市場上起到轟動效應,預示著作品質量高,會吸引更多的受眾觀看。

第三,附加產品和服務,具體指的是制作成本、發行檔期等等,附加產品設置的目的就是為了提升電影質量,更好的迎合大眾口味,滿足觀眾觀看的需求。

根據上述分析可以看出,電影產品需求者偏好各不相同,無法對此進行有效預測。

制片人為了實現較高的票房收入,會對導演、演員、特效、檔期等進行規劃,實時準確的市場定位,在觀眾得獲得了影片使用價值的同時,制片方也隨之收獲了經濟回報。

生命周期理論認為,產品從產生到消亡的過程與人從出生到死亡的過程非常相似都要經歷從產生到成長再到成熟最后到衰退的變化。

這一理論的應用范圍十分廣泛在電影中同樣適用,首先是電影剛剛制作出來時,由于缺少宣傳,使得觀眾對該電影的題材、制作、劇情、電影質量等方面并不了解,也就不會想要去影院觀看;

但隨著各平臺宣傳工作的進行以及觀看過的觀眾在網上影評的發表,大量消費者對影片基本情況有了一個初步認識,產生了觀影的興趣,使得電影進入票房高增長階段;

在成熟階段,影片票房會平穩發展;最后由于大量新片陸續上映以及市場的飽和,這階段票房收入會越來越低,最終影片下映退出市場。

我們在對電影作品價值進行分析時,如果能明確其發展過程和階段,就能更準確的預測其所帶來的價值。九游娛樂平臺